|

|

NAFとは

ごあいさつ

活動報告

保護区紹介

ご寄附・お問合せ ギャラリー トピックス 関連書籍 リンク |

【No.55 2025年3月】 「日本アイアイ・ファンド(NAF)2024年度の活動報告」

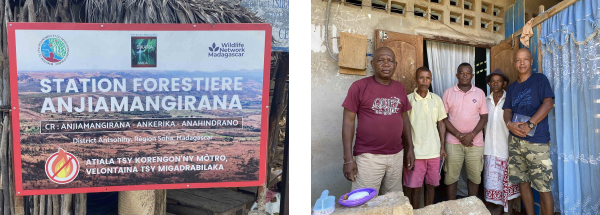

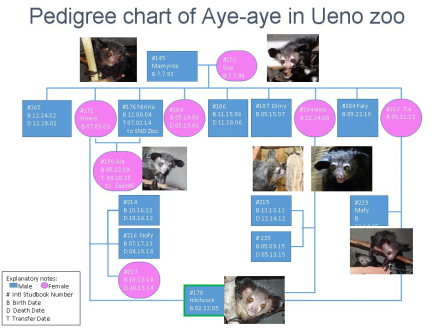

日本アイアイ・ファンド代表  マナサムディ山頂の植林地です(2025年2月10日)。アンジアマンギラーナ監視森林の南の境となるアンジアマンギラーナ村からナリンダ湾へ行く道路が手前に見えます。ここは2017年2月19日に浜口さんが光(マンギラーナ)方式で植樹した場所です。毎年、草刈りを行い、隣接地域への植林を行ってきました。ここに見えている大きな木はアカシアですが、その間にマンゴー、カシューとラミーも育っています。  上左:2017年の植樹直後で苗をサッチャナヤシの葉で守っています。手前の竹の柵は道路との境ですが、今では跡形もありません。しかし、柵の補強に植えたサイザルは2025年の写真の道路沿いに姿が見えます。上右:草刈り作業員一同(保護区南西端の標識No.10にて:2024年7月30日)この作業は村民からの提案で実施したもので、4月からの乾燥期間で枯れきった草原に火がつけられる前に草刈りを行って、植林地を守るためでした。 (付録英文パンフレット:マジュンガ大学用ラミー植林作業のため)(別窓でPDFファイルが開きます)  アンジアマンギラーナ村の国道からの入り口に監視森林を示す新しい看板がコミューン(アンジアマンギラーナ村行政区)によって2024年に設置されました(左写真)。村長さんBefoninsarason (左)はクラニさんKorany (右から二人目)といっしょに日本アイアイ・ファンドのアジャさんたちと今後とも協力を続けることになりました(2025年2月11日)。 今回アジャさんに特にお願いしたことは、赤松さんが種子を集めて2010年に発芽し、2011年にアンジアマンギラーナ川流域で植樹した540本のラミーの確認でした。  アナランベはアンジアマンギラーナ川源流域の監視森林の中央、標識No.9のある場所です。ここでは2022年に大きな火事があり、川の南部斜面はほとんど焼けてしまいました。しかし、ここに2011年に植えたラミーのうち6本が並んで生き残っていました(上左:2025年2月11日)。写真手前の柵とヤブとで比較するとその大きさが分かりますが、これをほぼ同じ場所の植樹2年後のラミー(上右:2013年12月)と比べるとその違いがはっきりします。あたりのヤブに埋もれていたラミーは大火事からも生き残って、大きな木になっていました。  大きくなったクラニさんの苗畑の12本のラミー林(上:2025 年2月10日)。これも2010年に赤松さんが収集した種子から発芽したものです。ここでは、2023年から果実を実らせています。今回の調査では、保護区中央から村内までのアンジアマンギラーナ川沿いでさらに2カ所で2010年発芽のラミー(2011年植樹)が大きくなっているのを見つけました。 並んだ二本のラミー(下左)とその近くの一本のラミー(下中央2025年2月10日)。  右端写真はクラニさんの苗畑内のラミー林の中の様子です(2024年7月31日)。ここでは数百の果実を収集できます。 私たちはさらに驚きを見つけましたが、それは後で。  首都アンタナナリヴでは、チンバザザ動植物公園(PBZT)でもスアビナでも一番大きなラミー(1998年発芽)が開花結実し、それぞれ一本のメスの木に果実が実っていました(写真上左2025年1月24日)。ロキ園長(Dr. LETSARA Rokiman右端)とジルベール元園長(左端)はラミーの苗畑を公園内に作ることなどを相談しました。  スアビナのラミー(上)は開花した2本のうち1本だけが結実し、ラミーは雌雄異株(dioecious)であることが分かりました(右写真右側の木がメス:2025年1月22日)。  日本アイアイ・ファンドは2010年以来、スアビナ事務所に苗畑を作り(写真左)、今年はチンバザザ公園と合わせて約2000個のラミーの果実を収集しました(写真右:2025年2月1日)。このうち1500個をマジュンガへ送り、200個は首都北部近郊のアンブヒジャヌ村(2010年発芽ラミーの植林地)に送って、そこで新たに苗畑を作ることにしました。  アンブヒジャヌ村ラミー植林地の外観(左)と木の大きさ(右)(2025年1月23日) ラミーの幹はまっすぐで白く、緑は浅く鮮やかで、遠くから見るとことさらきれいです。  マジュンガ大学(Universite de Mahajanga:UMG)へ全権派遣されたアジャさん(右から二人目)は、植物教育園(Jardin Botanique Educatif :JBE)のスタッフから大歓迎を受けました(2025年2月1日)。実は、チンバザザ公園元園長のジルベールさんの娘さんヴーラさんはマジュンガ大学学長秘書なのです(右から三人目)。もちろん、島はヴーラさんが小さい頃からよく知っています。ジルベールさんの奥さんはマジュンガ大学の植物学の教授だったのですが、残念なことに一昨年亡くなりました。 彼らはラミーの苗畑を作ることを快諾しただけでなく、たちまち国際的ラミー植林プロジェクトチーム“International Ramy Plantation Projects : IRPP”を立ち上げました。このメンバーはティアナ教授(写真中央Prof. Tit. RANARlJAONA Hery Lisy Tiana)を中心に植物園スタッフとブランシャール学長(Prof. President RANDRIANAMBININA Blanchard)、そしてもちろんヴーラ学長秘書(Madame RAKOTOARISOA Volatiana)とアイアイ・ファンドのアジャさんも入っています。 マジュンガ大学は学生総数14,000人(理学部2,205人)という大きな大学です。アンジアマンギラーナはマジュンガ州の村であり、アジャさんのご両親はマジュンガに住んで苗畑を管理してくれるので、ラミープロジェクトはマジュンガ州に強力な拠点を得ました。 大学側の要望は苗畑を維持するためにも、井戸を掘って水の供給を確保したいということでした。もちろん、井戸掘りは自前でやるということですが、ポンプが……。 私たち国際NGOの仕事はまだまだあるようです。 2025年2月の最大の発見について報告します。  ラミーの大木です。 この木には5,000個を超える果実が実っていました(2025年2月11日)。 クラニさんの苗畑のオスのラミーの花粉によってこの巨木に春が来たのです。 ラミーは雌雄異株ですから、オスの花がなければ結実しないので、目立たないメスの花だけでは、川沿いのマンゴーの木と思われていたのでしょう。 この木の大きさを実感するために、クラニさんの長男マルセルさんに連絡して、写真を撮って送ってもらいました。根元で手をつないで、木に登って。(2月17日)  「いや、そうじゃなくて、それじゃあ逆光だよ。マダガスカル語でなんて言えばいいんだ」 首都から600キロメートル離れた現地との間で、交わされた珍妙な連絡の末の写真がこれです。「あ、今日の日当も電話で送って」とかね。  アイアイの主食はラミーの果実、それも種子の中の子葉(cotyledon:胚と胚乳)です。1984年12月に島と「わくわく動物ランド」の撮影チームは世界で初めて野生のアイアイの撮影に成功しました。アイアイが3時間もの間連続して食べていたのは、ラミーの種子でした(左)。 1998年12月に見たラミーの種子の発芽も衝撃でした。子葉が最初に出て、次に双葉が展開するのです(右:2025年1月23日)。チンバザザ公園でアイアイを育て、生まれた子を日本の動物園に送り、そこから世界にアイアイが広がりました。 しかし、マダガスカルにラミーの木がなければ、野生のアイアイは生きていけません。 「ラミー母樹基地プロジェクト」(Ramy Renin母のKazo木Project) ラミーの木を種子から育て、それが成熟して果実を作り、そこから新しい苗が生まれるまで27年の歳月がかかりました。これからはこのラミーの母となる木を守り、その子たちをアイアイを育むマダガスカルの森の回復のために全国に送り届けていきます。 首都ではチンバザザ公園とスアビナとアンブヒジャヌ村に、マジュンガ州ではアンジアマンギラーナ村とマジュンガ大学に母となるラミーの木を育て守り、その子どもたちを全国に送るための基地を作ります。2025年中にアンジアマンギラーナ村で10,000個、アンタナナリヴで5,000個のラミー種子を収集して、雨季始めに苗畑を作り、2026年2月のナショナル・プランテーション・デーに参加します。集まった子どもたちにアメが配られて、それがマダガスカルのお祭りになるといいのですが。 夢の実現に近づいた実感があります。今少しご協力をお願いいたします。 「ラミー母樹基地プロジェクト」(Ramy Renin Kazo Project)事業対象地域図  The distribution of Aye-aye (Daubentonia madagascariensis) and the location of Mother Tree Bases of Ramy Renin Kazo Project(red cicle) (Mananjary Base is proposed by Mr. Bruno.) We collected the aye-ayes from Anjiamangirana and constructed the house and land for the captive breeding of the aye-aye The aye-ayes kept at PBZT (1988-1999) Name sex Start year to raise Manjia ♀ 1988 Baby♀ born in December 1998 (Died December 25) Lili ♀ 1992 Baby ♂ (Antenna) born in February 1999 Rajao ♂ 1993 Sandy ♂ 1993 Nirina ♀ 1998 Tantely ♀ 1998 Mamiroa ♂ 1998 Sent to Ueno Zoo in 2001 Soa ♀ 1999 Sent to Ueno Zoo in 2001  At the Ueno Zoo, the aye-ayes are reproduced successively, they were sent to Sandiego Zoo and Darrow Wildlife Conservation Fund. 「2024年の日本アイアイ・ファンド活動報告書」の完全版はPDFでご覧いただけます(別窓でPDFファイルが開きます)。 Copyright(C)2002-2025 Nihon Ayeaye Fund. All rights reserved. |